住宅における結露と聞くと冬のイメージが強いですが、実は夏にも深刻な「夏型結露」が発生します。高温多湿の外気とエアコンで冷えた室内の温度差が原因となり、壁内や床下に水滴が生じる現象です。

放置すると構造材の腐食やカビの繁殖を招き、住環境や健康に悪影響を及ぼします。さらに修繕費用や保証トラブルにつながることもあり、早期の理解と対策が不可欠です。

本記事では、夏型結露の基本的な仕組みと冬型結露との違いを解説し、発生要因を整理します。その上で、断熱材や通気層の活用、調湿建材の導入など具体的な防止策を紹介します。

この記事を読むことで、夏型結露のリスクを正しく理解し、建物の耐久性と快適な住環境を守るための実践的な知識が得られます。

フォームライトSLは、現場発泡させる吹き付けウレタンフォームです。壁の中を隙間なく断熱材で充填できるため、快適な居住空間を作り出すことができます。

フォームライトSLの特徴は以下の通りです。

- 優れたコストパフォーマンス

- ランニングコストが経済的

- 断熱工事と気密工事を同時対応できるため工期はおよそ2日間

断熱材選びに迷われている方は、ぜひ詳細が記載されたカタログをダウンロードしてみてください。

目次

- 1 夏型結露とは?

- 2 夏型結露と冬型結露の違い

- 3 夏型結露の主な原因

- 4 外気の高温多湿による影響

- 5 エアコンの使用による内外温度差

- 6 換気・通気の不足

- 7 夏型結露を放置するリスク

- 8 構造材の腐食やカビの発生

- 9 室内環境の悪化と健康被害

- 10 修繕費用や保証トラブルの発生

- 11 夏型結露を防ぐための対策

- 12 結露を抑える断熱材の活用

- 13 通気層と換気計画の徹底

- 14 調湿建材や透湿シートの利用

- 15 設計段階での結露シミュレーション

- 16 夏型結露に関するよくある質問

- 17 夏型結露はどんな住宅で起こりやすいですか?

- 18 夏型結露を完全に防ぐことはできますか?

- 19 夏型結露の有無を確認する方法はありますか?

- 20 夏型結露は地域によって差がありますか?

- 21 夏型結露対策はリフォームでも可能ですか?

- 22 まとめ:夏型結露を断熱材で対策しよう

夏型結露とは?

夏型結露とは、夏の高温多湿な時期に住宅内部で発生する隠れた結露現象を指します。

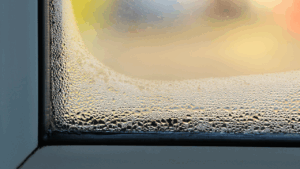

外気の湿度が高く、室内が冷房で冷えていると、壁や床の内部で水滴が生じます。表面に現れる冬型結露とは異なり、内部で進行するため発見が遅れやすい点が特徴です。

長期間気づかずに放置すると、木材や断熱材の性能低下を招き、住宅の耐久性を大きく損ないます。さらに、カビやダニの温床となり、家族の健康にも悪影響を及ぼします。

快適な住環境を維持するには、夏型結露の存在を理解し、早期に対策を講じることが欠かせません。

夏型結露と冬型結露の違い

夏型結露と冬型結露は、発生する環境条件や影響範囲に明確な差があります。

冬型結露は寒冷な外気と暖房された室内の温度差によって窓や壁の表面に現れます。発生場所が目に見えるため、早期に気づきやすい点が特徴です。

一方、夏型結露は高温多湿の外気と冷房で冷やされた室内との温度差によって壁内部や床下に水滴が発生します。内部で進行するため外部から確認できず、住人が気づいたときには被害が進行していることも少なくありません。

表面型で可視化しやすい冬型と、内部型で潜在的な影響を与える夏型では、対策方法やリスクの大きさが異なるのです。

夏型結露の主な原因

夏型結露は一つの要因だけで起こるのではなく、複数の条件が重なったときに発生します。高温多湿な気候やエアコンの使用、換気不足といった生活環境の要素が絡み合うことで、壁内部や床下に水滴が生じるのです。

ここからは代表的な三つの原因について詳しく解説します。

|

▼夏型結露の主な原因

|

外気の高温多湿による影響

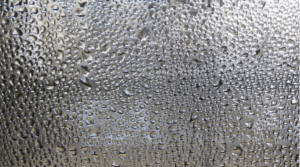

日本の夏は高温多湿の気候が続き、外気中の水蒸気量が増加します。湿った空気が壁や屋根を通して内部に侵入すると、冷やされた空間に触れた際に水滴が発生します。

外壁材や断熱材が十分な透湿性や通気性を備えていない場合、水滴は内部に留まりやすく、木材や断熱材の劣化を加速させます。

梅雨や台風の季節は特に湿度が上がるため、夏型結露の発生リスクが大きくなります。外気環境を遮断し、湿気の移動を制御する建材選びが重要です。

エアコンの使用による内外温度差

真夏の冷房利用は室内外の温度差を拡大させます。外気が35度近い状況で室内を25度前後に保つと、壁内部では急激な温度勾配が生まれます。温度差により湿気が凝縮し、水滴となって蓄積するのです。

断熱性や気密性が高い住宅ほど温度差が大きくなり、内部で結露が進みやすくなります。冷房効率を求めるあまり、結露リスクを高めてしまうケースもあるため、冷房の使い方と住宅性能のバランスを意識することが欠かせません。

換気・通気の不足

換気や通気が不十分な住宅では、湿気の逃げ場がなくなり結露を助長します。例えば、壁内に通気層がない、屋根裏や床下に十分な換気口がないと、侵入した湿気が滞留しやすくなります。結果として内部で水滴が生じ、木材や断熱材が劣化する原因となるのです。

また、生活習慣として窓を閉め切り冷房に頼る時間が長い場合も、空気の循環が滞り結露を悪化させます。設計段階での換気計画や、リフォーム時の通気確保が長期的な住宅保護に直結するため、慎重に準備しましょう。

夏型結露を放置するリスク

夏型結露は目に見えにくいため放置されやすい現象ですが、住宅性能や居住者の健康に大きな負担を与えるため注意が必要です。

ここでは夏型結露を放置することで発生する三つの重大なリスクについて解説します。

|

▼夏型結露を放置するリスク

|

構造材の腐食やカビの発生

壁や床の内部に湿気がこもると、柱や梁といった構造材が徐々に腐っていきます。木材は長期間水分を含むと強度が落ち、建物全体の寿命を縮める原因になります。

さらに、湿気を好むカビが広がりやすく、壁紙のシミや嫌な臭いを引き起こすことも少なくありません。内部で進行するため外からは確認できず、気づいたときには被害が広がっている場合も多いため注意が必要です。

室内環境の悪化と健康被害

カビやダニが繁殖すると空気中に拡散し、住む人の体にも影響します。アレルギーや喘息、シックハウス症候群の原因となり、特に子どもや高齢者には大きな負担になります。

室内に広がるカビの臭いは生活の快適さを損ない、暮らしの質を下げてしまいます。見えないところで進む結露が、日常生活に直結する健康リスクを生む点は見逃せません。

修繕費用や保証トラブルの発生

結露が長く続けば、断熱材や構造材の交換、大規模な壁や床の修繕が必要になります。被害が進むほど工事は大掛かりになり、費用も高額になりがちです。

さらに、結露が施工不良と見なされると保証の対象外になることもあり、トラブルに発展する可能性もあります。放置すればするほど費用と手間が増えるため、早めの予防や対策を取ることが何よりも重要です。

夏型結露を防ぐための対策

夏型結露は一度発生すると被害が長期化しやすいため、事前の予防が重要です。建材の選び方や設計段階での工夫、生活習慣の見直しによって大部分は抑えられます。

ここでは実践的な防止策を四つの視点から解説します。

|

▼夏型結露を防ぐための対策

|

結露を抑える断熱材の活用

壁の内部で温度差が大きくなると結露が発生しやすくなります。その温度差を緩和するために有効なのが断熱材です。特に吹き付けタイプの高性能断熱材は隙間を埋めやすく、気密性を高めながら湿気の侵入を防ぎます。

さらに、断熱材が持つ断熱効果によって壁内部の温度を安定させ、結露が生じる環境をつくらない役割も果たします。選定の際には断熱性能だけでなく、防露性や施工品質も確認が必要です。新築時はもちろん、リフォームの際に断熱材を見直すことでも効果が期待できます。

結露しにくい断熱材をお探しの方は、「フォームライトSL」を活用してみてはいかがでしょうか?

フォームライトSLは、ウレタンフォーム内のほとんどが空気でできた断熱材「マシュマロ断熱」を採用しており、高気密・高断熱な住宅を実現しています。壁の中を隙間なく断熱材で充填できるため、快適な居住空間を作り出せます。

フォームライトSLの特徴は以下の通りです。

- 優れたコストパフォーマンス

- ランニングコストが経済的

- 断熱工事と気密工事を同時対応できるため工期はおよそ2日間

断熱材選びに迷われている方は、ぜひ詳細が記載されたカタログをダウンロードしてみてください。

通気層と換気計画の徹底

内部に侵入した湿気を外へ逃がす仕組みがなければ、夏型結露は必ず深刻化します。そのため、外壁と断熱材の間に通気層を設ける設計が重要です。

通気層があると外気の流れが確保され、壁内部にこもった湿気を排出できます。さらに屋根裏や床下の換気口、24時間換気システムを組み合わせれば、住まい全体で空気が循環する環境を整えられます。

窓を閉め切ってエアコンに頼る生活が多い現代住宅では、換気計画の有無が結露リスクを大きく左右します。設計段階で通気と換気の経路をしっかり検討し、施工後もメンテナンスで通気性を保つことが長期的な結露対策につながります。

調湿建材や透湿シートの利用

湿気そのものを吸収・放出して調整する建材も有効です。珪藻土や調湿クロスは余分な水分を吸い込み、乾燥時には放出して室内の湿度を安定させます。こうした建材は夏型結露を防ぐだけでなく、四季を通じて快適な住環境を維持する効果もあります。

さらに、外壁側には透湿防水シートを施工すると、雨水を防ぎつつ内部の湿気を外へ逃がせます。断熱材や通気層と組み合わせることで、壁内部に湿気が滞留するリスクを大幅に下げられます。リフォームでも導入可能なため、既存住宅でも十分に取り入れやすい方法です。

設計段階での結露シミュレーション

最も根本的な対策は、建物を設計する段階で結露のリスクを把握することです。温度や湿度の条件をシミュレーションし、壁内部で結露が発生する可能性を事前に確認すれば、施工後のトラブルを防げます。

国土交通省が進める住宅性能評価制度などを参考にすれば、信頼性の高い計算が可能です。設計士や施工会社と相談しながら、断熱材の種類や厚み、通気層の設計を決定することが望まれます。後から修繕するよりも、最初にリスクをつぶしておくほうが経済的にも安心です。

長期的な資産価値を守るためにも、シミュレーションは欠かせない工程といえるでしょう。

夏型結露に関するよくある質問

夏型結露は目に見えにくい現象のため、住んでいる人から多くの疑問が寄せられます。

ここでは代表的な質問を整理し、実際に役立つ知識として解説します。

|

▼夏型結露に関するよくある質問

|

夏型結露はどんな住宅で起こりやすいですか?

夏型結露は、通気層が不足している建物や換気計画が不十分な場合にリスクが高まります。

鉄骨造や木造を問わず起こり得ますが、とくに木造住宅では構造材の腐食が進行する恐れが大きいです。梅雨や台風シーズンなど湿度の高い地域では発生頻度が増えるため、住宅性能と気候条件の両面から注意が必要です。

夏型結露を完全に防ぐことはできますか?

完全に防ぐことは難しいものの、発生リスクを大幅に減らすことは可能です。断熱材や透湿シート、調湿建材を組み合わせることで内部環境を安定させられます。

さらに、換気経路を設けて湿気を外に逃がす設計を徹底すれば、被害はほぼ抑えられます。冷房の使い方を工夫することも効果的で、温度設定を極端に下げず、除湿機能を活用すると良いでしょう。

生活習慣と建材の両面から取り組むことで、現実的にほぼ防止できるといえます。

夏型結露の有無を確認する方法はありますか?

壁や床の内部で進行するため、表面だけでは判断が難しいです。点検口から断熱材の状態を確認する、赤外線サーモグラフィーで温度差を測定するといった方法があります。

専門の建築士や住宅診断士による調査を受ければ、被害の有無を正確に把握できます。室内にカビ臭や壁紙の浮き、シミが見られる場合も兆候の一つです。疑わしいサインが出た段階で調査を依頼すれば、早期対応につながります。

夏型結露は地域によって差がありますか?

地域の気候条件によって発生リスクは大きく異なります。特に太平洋側の温暖湿潤地域や日本海側の豪雪地帯では、夏季の湿度が高いため注意が必要です。反対に北海道などの寒冷地では、冬型結露の方が問題となるケースが多いです。

ただし、近年は気密性の高い住宅が全国に普及しているため、地域を問わず夏型結露が発生する可能性はあります。気候条件と住宅性能の両方を考慮することが重要です。

夏型結露対策はリフォームでも可能ですか?

リフォームでも十分に対策を講じられます。断熱材の追加や交換、透湿シートの施工、換気口の新設など、工事内容に応じて効果が期待できます。

床下や屋根裏の換気改善は比較的手軽にでき、湿気の排出に役立ちます。壁内部の改修は費用がかかるものの、結露対策を兼ねた断熱リフォームとして長期的なメリットがあります。

既存住宅でも対策可能であるため、早めに専門家へ相談することが安心につながります。

フォームライトSLは、現場発泡させる吹き付けウレタンフォームです。壁の中を隙間なく断熱材で充填できるため、快適な居住空間を作り出すことができます。

フォームライトSLの特徴は以下の通りです。

- 優れたコストパフォーマンス

- ランニングコストが経済的

- 断熱工事と気密工事を同時対応できるため工期はおよそ2日間

断熱材選びに迷われている方は、ぜひ詳細が記載されたカタログをダウンロードしてみてください。

まとめ:夏型結露を断熱材で対策しよう

本記事では、夏型結露の仕組みや冬型との違い、発生原因、放置によるリスク、防止策を解説しました。

夏型結露は内部で進行するため発見が遅れやすく、住宅の耐久性や家族の健康に深刻な影響を与えます。断熱材や通気層、調湿建材を適切に組み合わせれば、発生リスクを大幅に減らすことが可能です。

新築時の設計はもちろん、リフォームでも有効な対策を取れるため、早めの対応が安心につながります。長く快適に暮らすために、夏型結露への理解と対策を欠かさずに行いましょう。